La Guerra de la Independencia en la zarzuela

Page content

del 30 de septiembre de 2014 hasta el 8 de febrero de 2015

El final de la Guerra de la Independencia (1808-1814) suele pasar bastante desapercibido, tal vez porque a muy pocos les gusta recordar lo que ocurrió en España inmediatamente después. Esta guerra de casi seis años ha permanecido en la memoria histórica de varias maneras, que pueden reducirse a dos, reflejo de dos ideologías muy contrapuestas (García Cárcel): la conservadora (lucha del pueblo español contra el invasor francés, ocultando lo más posible la intervención inglesa), y la liberal (lucha para imponer una constitución que otorgue la soberanía nacional al pueblo).

Las guerras napoleónicas en España han permanecido en la memoria colectiva a través del arte (Goya el primero) y de la literatura (Galdós el principal), tanto en la poesía como en la novela, el teatro hablado, las memorias, el ensayo… Y en el teatro lírico, es sorprendente el gran número de obras que, desde el momento inicial de la restauración de la zarzuela moderna a mediados del siglo XIX y hasta el declive final ya en tiempos del régimen franquista, han basado su acción y su argumento en aquellos años difíciles: casi un siglo de teatro lírico español, con cerca de 60 obras. Estrenadas, con especial intensidad, en los años alrededor del Desastre del 98, y en los del primer centenario de su inicio, en 1908.

En muchos casos, esta acción es meramente decorativa y su argumento principal se desarrolla al margen de la guerra: sirve para fijar con más intensidad la época en el recuerdo histórico del espectador. Pero en la mayoría de los casos podríamos situar estas obras de entretenimiento colectivo, muchas de ellas “cómicas” en el subtítulo, dentro de los amplios límites de la ideología conservadora.

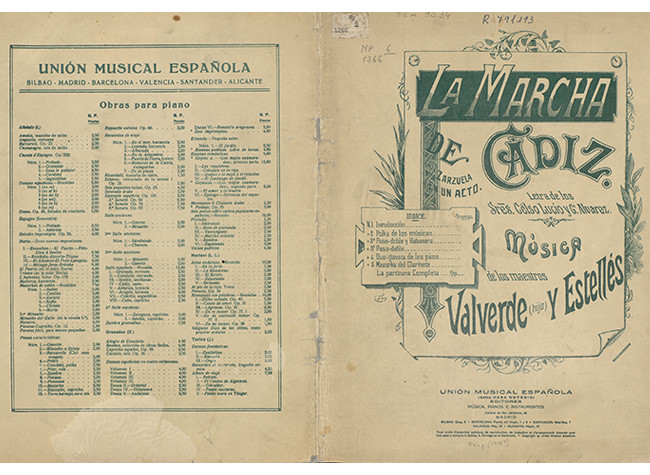

Un fragmento de una de estas obras, el pasodoble o marcha con la que finaliza el primer acto de Cádiz, la obra de Javier de Burgos con música de Chueca y Valverde (padre) estrenada en 1886, pasó a ser utilizado como un segundo himno nacional, e incluso se le buscó nueva letra, en el tiempo de la pérdida de Cuba y Filipinas. Pero también se convirtió para algunos, desde Clarín a Antonio Machado, en símbolo del patriotismo irreflexivo, es decir, del patrioterismo.

Esta exposición está comisariada por Antonio Gallego.

Multimedia

![Cádiz [Paso doble (final 1º)] [Música notada] : episodio nacional cómico-lírico-dramático. BNE, MP/1618/18 Cádiz [Paso doble (final 1º)] [Música notada] : episodio nacional cómico-lírico-dramático. BNE, MP/1618/18](/sites/default/files/styles/imagen_slider_galeria_imagenes/public/repositorio-imagenes/MP_1618_18_0002_0.jpg?itok=DHHrAlN_)

![El fantasma de la aldea [Manuscrito] : zarzuela en dos actos y en verso, 1878. BNE, MSS/14573/6 El fantasma de la aldea [Manuscrito] : zarzuela en dos actos y en verso, 1878. BNE, MSS/14573/6](/sites/default/files/styles/imagen_slider_galeria_imagenes/public/repositorio-imagenes/MSS_14573_6_0002_0.jpg?itok=7cX5Ddce)

![La manola del portillo [Texto impreso] : Zarzuela en tres actos, en prosa y verso , 1928. BNE, T/47125 La manola del portillo [Texto impreso] : Zarzuela en tres actos, en prosa y verso , 1928. BNE, T/47125](/sites/default/files/styles/imagen_slider_galeria_imagenes/public/repositorio-imagenes/T_37603_0002_0.jpg?itok=9_nEtTen)

![La sobresalienta [Texto impreso] : sainete lírico : acto único, 1916. BNE, T/47125 La sobresalienta [Texto impreso] : sainete lírico : acto único, 1916. BNE, T/47125](/sites/default/files/styles/imagen_slider_galeria_imagenes/public/repositorio-imagenes/T_47125_0002_0.jpg?itok=dmU9180o)

![La sobresalienta [Texto impreso] : sainete lírico : acto único, 1916. BNE, T/47125 La sobresalienta [Texto impreso] : sainete lírico : acto único, 1916. BNE, T/47125](/sites/default/files/styles/imagen_slider_galeria_imagenes/public/repositorio-imagenes/T_47125_0005_0.jpg?itok=AkrBvcPD)

![El tambor de granaderos [Texto impreso] : zarzuela cómica, en un acto y tres cuadros, original y en prosa, 1917. BNE, T/48069 El tambor de granaderos [Texto impreso] : zarzuela cómica, en un acto y tres cuadros, original y en prosa, 1917. BNE, T/48069](/sites/default/files/styles/imagen_slider_galeria_imagenes/public/repositorio-imagenes/T_48069_0002_0.jpg?itok=mcBLNvUb)

![La batalla de Bailén [Texto impreso] : zarzuela en dos actos, original y en verso, 1850. BNE, T/7398 La batalla de Bailén [Texto impreso] : zarzuela en dos actos, original y en verso, 1850. BNE, T/7398](/sites/default/files/styles/imagen_slider_galeria_imagenes/public/repositorio-imagenes/T_7398_32_0001_0.jpg?itok=MDrgSrEc)